Das Erstellen eines möglichst guten Körperabdrucks ist nach wie vor der Schlüssel zu einer funktionierenden Versorgung.

Hochwertige Hilfsmittel können nur auf der Grundlage eines einwandfreien Modells entstehen. Es lohnt sich also, an der Basis besonders gewissenhaft zu arbeiten, dadurch können viele Probleme im Nachgang vermieden werden.

Es stehen im Allgemeinen drei Möglichkeiten zur Abformung oder Erstellung eines Körpermodells zur Verfügung. Die Gipstechnik, als klassisches Verfahren wird auch in Zukunft Ihre Berechtigung behalten, als bisher vorherrschende Technik aber weitestgehend durch das Skalieren von Bibliotheksmodellen oder das 3D-Scannen des Körperteils abgelöst werden.

Es besteht die Möglichkeit, ein entsprechend vorbereitetes Bibliotheksmodell des jeweiligen Körperteils zu nutzen, um dieses mit Hilfe individuell erfasster Körpermaße digital zu skalieren.

Diese Methode eignet sich immer dann hervorragend, wenn bei der Modellierung des Körperabdrucks stark von der individuellen Kontur abgewichen wird und eine sogenannte Zweckform entsteht.

Mögliche Anwendungsbereiche sind daher: Skolioseorthesen, Lagerungsorthesen oder Prothesen-Schaftmodelle.

Die genaueste Abformung gelingt immer dann, wenn das Körperteil direkt mit Hilfe eines 3D-Scanners erfasst werden kann.

Fehlstellungen, knöcherne Prominenzen oder Narbeneinzüge werden auf diese Weise unverfälscht und eindeutig digital abgebildet. Kommt es bei der späteren Hilfsmittelversorgung auf einen einwandfreien und flächigen Formschluss zwischen Körper und Hilfsmittel an, ist eine direkte Körperabformung mit Hilfe eines 3D-Scanners anzustreben.

Die beiden Herangehensweisen lassen sich jedoch auch hervorragend verbinden. Sofern mit Bibliotheksmodellen gearbeitet wird, kann der skalierten Zweckform bei Bedarf ein 3D-Scan des Körpers überlagert werden. Auf diese Weise kann das Ergebnis der Skalierung zuverlässig überprüft werden und ggf. eine genauere Bearbeitung der Zweckform daraus hervorgehen. Werden die beiden überlagerten Modelle (skalierte Zweckform und 3D-Scan des Körpers) in Durchsicht dargestellt, kann darüber hinaus eine objektive Bewertung der Passform erfolgen. Be- und Entlastungsbereiche lassen sich sehr einfach überprüfen, bewerten und vermessen.

|

Körperregion

|

Versorgungsart/

Hilfsmittel |

Verfahrensempfehlung

zur Modellerstellung (1) |

Anforderungen

an 3D-Scanqualität (2) |

Nützliches Zubehör

und Zusatzfunktionen (3) |

||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

Gipstechnik

|

Bib.-Modell

skalieren |

3D-Scan

|

Niedrig

|

Mittel

bis Hoch |

Automatische

Scanausrichtung |

3D-Scanwerkzeuge

|

||

|

Kopf

|

Kopfschutzhelm

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Kopfkorrekturorthese

|

|

|

|

|

|

|||

|

Gesichtsmaske

|

|

|

|

|

|

|||

|

Rumpf

|

Skoliosekorsett

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Rumpf- Bettungsorthesen |

|

|

|

|

|

|

||

|

Obere Extremität |

Lagerungsorthesen, obere Extr. |

|

|

|

|

|

|

|

|

Funktionelle Orthesen, obere Extr. |

|

|

|

|

|

|

||

|

Untere Extremität |

Lagerungsorthesen, untere Extr. |

|

|

|

|

|

|

|

|

Funktionelle Orthesen, untere Extr. |

|

|

|

|

|

|

||

|

Prothetik

|

UKB

|

|

|

|

|

|

|

TOscan-Socket

|

|

OKB

|

|

|

|

|

|

|

TOscan-Socket

|

|

|

Prothetik obere Extremität |

|

|

|

|

|

|

TOscan-Socket

|

|

Je schneller und präziser ein Körpermodell in digitaler Form vorliegt, desto effizienter gestaltet sich der Gesamtprozess zur Erstellung der Zweckform bzw. des Hilfsmittels.

Aus diesem Grund wird die direkte Erfassung mit Hilfe eines 3D-Scanners stets angestrebt. In Anwendungsfällen, bei denen mit der Skalierung von Bibliotheksmodellen gearbeitet werden kann, bieten sich 3D-Scans zur digitalen „Passformkontrolle“ an.

Demnach ist es empfehlenswert, vor allem in den Versorgungsbereichen Rumpforthetik und Lagerungsorthetik auf beide Verfahren zu setzen und den Körperscan dem skalierten Bibliotheksmodell zu überlagern. Der 3D-Scanner muss auch nicht immer zwangsläufig direkt zu Beginn und am Patienten eingesetzt werden. Vielmehr sollte das 3D-Scanning ganz grundsätzlich als “Brücke zur Virtualität” angesehen werden, die an jeder Stelle der Prozesskette überschritten werden kann.

Im Bereich Prothetik ist es durchaus sinnvoll, nach wie vor gezielt auf Gipstechnik zu setzen. Am Beispiel UKB-Versorgung ist es ebenso effizient, einen Gipsnegativabdruck anzufertigen und diesen unmittelbar nach der Erstellung von innen und außen zu Scannen, sodass auf diese Weise schnell digital weitergearbeitet werden kann. Der Testschaft kann nachfolgend digital konstruiert und 3D-gedruckt werden. Nach der Testphase wird der Testschaft mit Hilfe des Übertragungsgerätes TOscan-Socket eingescannt und ebenfalls digital fertiggestellt.

Auf diese Weise bedient man sich stets der am besten funktionierenden Technik, in Abhängigkeit der Anforderungen. Nicht immer führt das alleinige Anfertigen eines 3D-Scans zum schnellsten und vor allem am besten funktionierenden Ergebnis, sondern erst die kluge Kombination der zur Verfügung stehenden Möglichkeiten.

Die Scanqualität ist eine Kombination aus Genauigkeit und Detailauflösung des 3D-Scanners.

Für die OT ist oft die Genauigkeit entscheidender als die Detailauflösung, da organische Strukturen wie Körperteile, für eine gute digitale Abbildung meist keine hohe Detailauflösung benötigen.

Es ist allerdings wichtig darauf zu achten, dass mit 3D-Scannern gearbeitet wird, die zumindest ein verlässlich genaues Abbild des Körperteils erzeugen. Andernfalls ist mit Druckstellen und Passformproblemen in der Hilfsmittelversorgung zu rechnen.

Die automatische Scanausrichtung (über Target-Tracking):

Verfügt der Scanner über diese Funktion, richtet er den Scan anhand von vorher aufgebrachten Markern automatisch wie gewünscht aus. Das Positionieren des Datensatzes im digitalen Raum wird bei der nachfolgenden Modellbearbeitung dadurch weniger zeitaufwändig.

3D-Scanwerkzeuge:

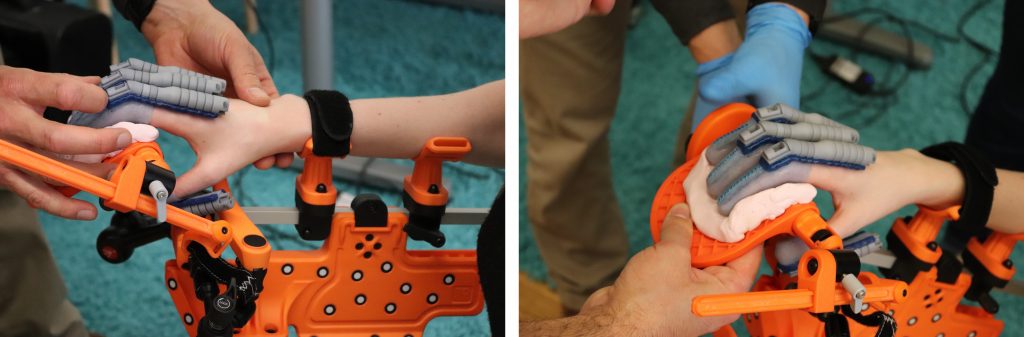

Durch diese kann das zu erfassende Körperteil in einer gewünschten Stellung fixiert werden. Das Scanwerkzeug wird dann in einem zweiten 3D-Scan alleine erfasst und per Boolscher-Operation vom ersten Scan abgezogen, sodass nur das Körperteil übrigbleibt. Dieses Vorgehen ermöglicht einen effizienten 3D-Scanprozess und vermeidet Fehler bei der digitalen Körperteilausrichtung. Für mehr Informationen hier klicken.

Das wichtigste Verfahren zur Erstellung eines Körpermodells ist sicherlich das 3D-Scannen.

Damit hat sich eine neue Grundfertigkeit ergeben, die zukünftig von jedem Orthopädietechniker beherrscht werden sollte.

Aufgrund der Wichtigkeit des Verfahrens für alle weiteren Prozessschritte in der digitalen Produktion, sollte gerade an dieser Stelle auf hochwertige und zuverlässige Ausstattung geachtet werden.

Die gesamte Infrastruktur für digitale Prozesse, also auch die verwendeten 3D-Scanner, müssen darauf ausgerichtet sein, gute Ergebnisse über den gesamten Prozess zu ermöglichen.

Was macht einen guten 3D-Scanner aus?

Es gibt derart viele Hersteller und Produkte, dass eine Einordnung und Eingrenzung für unsere Branche nötig wird.

In diesem Zusammenhang lassen sich einige Kriterien auflisten, die ein geeigneter 3D-Scanner erfüllen sollte.

Genau arbeitet ein Scanner dann, wenn das digitale Abbild bezüglich seiner Dimension und seines Volumens, möglichst exakt dem realen Modell entspricht. Ein Kriterium, bei dem wir aufgrund unserer Verantwortung gegenüber unseren Patienten, keine Kompromisse machen dürfen.

Die Auflösung des Scanners beschreibt die Größe der noch darstellbaren Strukturen. Wir arbeiten in aller Regel mit organischen Modellen, mit fließenden Übergängen. Hier ist eine hohe Auflösung meist nicht so wichtig. Es ist allerdings von Vorteil, wenn der Scanner in der Lage ist, feine Strukturen an Fingern oder bspw. Narbeneinzüge an Extremitäten, unverfälscht aufzunehmen.

In der Hilfsmittelkonstruktion kann es außerdem nötig werden, dass Passteile oder Verbindungsstücke digitalisiert werden müssen, um sie in der Konstruktion nutzen zu können. Auch hier ist eine höhere Auflösung wünschenswert.

Werden Orthesen oder Prothesenschäfte für die Fertigstellung eingescannt, ist auch hier eine gute Auflösung wünschenswert.

Der 3D-Scanner muss in der Lage sein, ein und dasselbe Objekt, bei mehrmaliger Erfassung, auch immer gleich darzustellen.

Abweichungen zwischen den Einzelscans lassen auf eine schlechte Genauigkeit und nicht verlässliche Scanergebnisse schließen. Sind Abweichungen im Volumen oder der Dimension nicht reproduzierbar, können Sie auch nicht angemessen beachtet werden. Die Folge ist ein nicht kalkulierbarer Fehler, der zu tendenziell schlechteren Versorgungsergebnissen führen kann.

Im Werkstattalltag ist es staubig und es geht auch manchmal roh zu. Ein Scanner sollte daher gegen äußere Einflüsse geschützt sein. Kabelverbindungen sollten ausreichend robust und langlebig sein.

Für unser Einsatzgebiet am Patienten oder am Hilfsmittel, machen nur handgeführte 3D-Scanner einen Sinn. Da wir uns mit dem Scanner für einige Sekunden um das Objekt bewegen müssen, ist es von Vorteil, wenn der Scanner nicht zu schwer ist.

Steigt die Leistungsfähigkeit eines 3D-Scanners, geht das meist auch mit seinen Anforderungen an Arbeitsspeicher und Grafikkarte des Laptops einher. Bei sehr hohen Anforderungen werden die Laptops teuer, schwerer und das Handling verschlechtert sich.

Verfügt der 3D-Scanner über die Eigenschaft, das Scanobjekt anhand vordefinierter Marker ausrichten zu können, kann die Position des Objekts im Raum vorbestimmt werden.

Über ein Markersetup (bspw. Targets an Scanwerkzeug) kann die Position des Koordinatensystems vordefiniert werden, sodass jeder einzelne Scan, der mit dem Scanwerkzeug vorgenommen wird, sich exakt an derselben Stelle im Raum wiederfindet.

Dieser Umstand spart viel Zeit bei der Scanausrichtung vor der Modellierung in Freeform. Darüber hinaus ist es nützlich mit definiertem Target-Tracking zu arbeiten, wenn eine Automatisierung der nachfolgenden Modellbearbeitungsschritte angestrebt wird.

Der 3D-Scanner sollte in der Lage sein, das 3D-Objekt in Farbe aufzunehmen. Auf diese Weise bekommt man einen sehr realistischen Eindruck des digitalen Objektes am PC. Außerdem können dadurch Anzeichnungen auf der Körperoberfläche vorgenommen werden, die im Anschluss bei der Modellierung beachtet werden.

3D-Scanner funktionieren nur mit einer zugehörigen Software, die Scanverhalten und Scanaufbereitung steuern lässt. Viele Hersteller halten für die Aufbereitung des Datensatzes nach dem Scanprozess, einen automatisierten Algorithmus vor, der die Finalisierung des Modells stark vereinfacht. Derartige Lösungen sind im Alltagsgeschäft gern gesehen und sollten eingesetzt werden.

Wenn mit Level 1-2 Werkzeugen gearbeitet wird, ermöglichen manche Softwarelösungen das 3D-Scannen über ein Tablet und die Modellerstellung über entsprechende Apps. Dabei kann es vorkommen, dass kein offener Datenexport möglich ist. Das führt zu einer Einschränkung der eigenen Möglichkeiten und zu Abhängigkeiten gegenüber dem Softwarebetreiber.

Die üblichen, offenen Datenformate lauten .stl (3D-Objekt ohne Farbinformation) oder .obj (3D-Objekt mit Farbinformation). Diese sollten dem Nutzer stets zur Verfügung stehen.

Eine weitere Empfehlung wäre, dass in den Betrieben nicht auf zu viele unterschiedliche Hersteller und 3D-Scanner gesetzt werden sollte. Abteilungsübergreifendes Arbeiten oder der Austausch untereinander fällt immer dann leicht, wenn auch mit den gleichen Systemen gearbeitet wird. Fällt ein 3D-Scanner bspw. in der Prothetik aus, sollte der Scanner des Orthetik-Teams Ersatz schaffen können.

Für die Erstellung von 3D-Scans am Patienten, wird in der Regel mehr Zeit benötigt als man denken mag.

Es lohnt sich aber, an dieser Stelle des Versorgungsprozesses gewissenhaft zu arbeiten und sich die nötige Zeit auch zu nehmen, um Folgefehler aufgrund einer schlechten Scanqualität zu vermeiden.

Folgende Punkte sollten vor und während des Erstellens eines 3D-Scans Beachtung finden.

Je nach geplanter Ausführung der Versorgung, müssen bestimmte Bereiche ggf. besonders gut sichtbar sein, andere Stellen dürfen verdeckt bleiben. Diese Information ist wichtig, damit bspw. bei der Verwendung von Scanwerkzeugen, das passende Setup gewählt werden kann und wichtige Körperbereiche im digitalen Modell gut erkenntlich sind.

Gerade dann, wenn wir mit Abstand zum Körper über einen 3D-Scanner arbeiten, ist es umso wichtiger, das Körperteil dennoch zu palpieren und Gelenkbewegungen zu prüfen. Bei der Modellierung des Datensatzes am PC werden diese Informationen benötigt.

Sobald Maße relevant sind, die nur über das händische Verschieben von Weichteilen gemessen werden können (bsp. knöcherne Maße in der Prothetik), müssen diese zwingend am Patienten abgenommen werden. Knöcherne Strukturen sind im 3D-Scan nur bedingt zu erahnen und die Weichteildeckung nur schwer interpretierbar. Deshalb kann hier auch keine digitale Vermessung erfolgen.

Auch an diesem Punkt gilt. Je genauer das Körperteil über das Scanwerkzeug ausgerichtet wurde, desto weniger Aufwand hat man später bei der Nachjustierung von Gelenkwinkeln oder Stellung. Es werden außerdem potenzielle Folgefehle vermieden, wenn bereits in einwandfreier Körperpositionierung gescannt wird.

Da wir mit hochwertigen 3D-Scannern arbeiten, die Textur miterfassen, sollten Anzeichnungen vorgenommen werden, die das anschließende Modellieren erleichtern. Be- und Entlastungsbereiche, Lotlinien und Randverläufe können auf diese Weise einwandfrei dokumentiert und weitergegeben werden.

Auch hierbei gilt, alles was die Körperoberfläche verdeckt oder verfälscht, muss abgelegt werden. Vor allem bei Haaren gilt es darauf zu achten, z.B. mit Strümpfen zu arbeiten und die Körperform, auf die es ankommt, sichtbar zu machen.

Sobald wir mit dem Scanprozess begonnen haben, ist es sehr störend auf Hindernisse zu treffen oder Gegenständen ausweichen zu müssen. Um uns auf das Scannen selbst konzentrieren zu können sollte im Vorfeld der Bewegungsablauf durchdacht werden und für ausreichend Platz um das zu scannende Objekt gesorgt werden.

Alles was wir sehen, sieht auch der 3D-Scanner!

Diesen einfachen Grundsatz gilt es zu beachten um einen lückenlosen Scan zu erzeugen. Fehlstellen sind undefinierte Bereiche im Datensatz, die recht willkürlich durch die Scansoftware gefüllt werden. Die reale Geometrie ist an dieser Stelle verloren und muss digital rekonstruiert werden.

Große Fehlstellen können auch dazu führen, dass der Datensatz nicht mehr einwandfrei zusammengesetzt werden kann und Überlappungsfehler auftreten, die das Objekt unbrauchbar machen. Sind also nach dem ersten Scandurchgang noch Lücken in der Oberfläche zu sehen, muss ein zweiter und wenn nötig auch ein dritter Durchgang gestartet werden, um das Modell zu schließen.

Für den Datenexport ein gängiges Standardformat wählen.

Nach dem Export muss die Datei geprüft werden. Wenn der Patient das Haus wieder verlassen hat und anschließend Fehler im Scan ersichtlich werden, ist das Beheben des Fehlers schnell sehr zeitaufwändig.

Die Erstellung eines digitalen Körpermodells mit Hilfe eines 3D-Scanners scheitert oft an der Möglichkeit, die Extremität im Raum zu positionieren.

Der Vorteil konventioneller Gipstechnik besteht darin, Stellung und Formgebung der Extremität bereits während des Abformprozesses zu beeinflussen. Ein beeinträchtigtes Körperteil ohne äußere Führung in die Luft zu strecken und digital zu Erfassen ist weder praktikabel noch zielführend.

Um dieses Problem zu lösen, stellen wir Scanwerkzeuge zur Verfügung, die in der Lage sind, die Extremität in einer definierten Ausrichtung zu fixieren.

Alle unsere 3D-Scanwerkzeuge haben folgende Eigenschaften:

Das Arbeiten mit 3D-Scanwerkzeugen erleichtert die Erstellung von 3D-Scans entscheidend und stellt hinsichtlich der Umsetzbarkeit eines digitalen Gesamtprozesses ein Schlüsselelement dar.

Die Möglichkeit ein Körperteil indikationsspezifisch zu positionieren und direkt zu digitalisieren, mindert schnittstellenbedingte Fehlerpotentiale (Austausch zwischen Außendienst und Produktion) und ermöglicht eine unverfälschte Erfassung des Körperzustandes in der jeweiligen Stellung. Lässt sich das Körperteil aufgrund mittlerer bis starker Spasmen auch mit Scanwerkzeug nicht gänzlich in die gewünschte Stellung bringen, besteht immer die Möglichkeit einer nachträglichen, digitalen Stellungskorrektur z.B. mit der Software Geomagic® Freeform®.

Anzeichnungen an der Extremität (Entlastungsbereiche, Lot, Gelenklinien) werden zuverlässig in die digitale Welt übertragen. Auch dieser Umstand mindert Fehlerpotentiale und führt am Ende zu einem verlässlicheren Ergebnis des digitalen Körpermodells.

Durch das konsequente Anwenden des Targettrackings gelingt eine Vorausrichtung des digitalen Modells im Raum. Aufgrund der bekannten Position des Datensatzes z.B. in der Software Freeform, können nachfolgende Bearbeitungsschritte wie das Modellieren, standardisiert und nachvollziehbar gestaltet werden. Diese Herangehensweise begünstigt außerdem die Möglichkeiten einer Automatisierung des standardisierten Vorgehens.

Durch das Erstellen von Einzelscans (Patient im Scanwerkzeug und Scanwerkzeug unverändert ohne Patient) in der selben Ausrichtung, können Strukturen der Scanwerkzeuge, die Teile der Körperkontur verdecken, sehr leicht entfernt werden. Das digitale „Abziehen“ des Aufbaus vom Körperscan ist auch dann hilfreich, wenn Zusätze wie Fußbettungen, Pelotten-Setups, Trittschäume oder Vakuumkissen verwendet werden. Auf diese Weise gelingt eine schnelle und verlässliche Vormodellierung des Körperabdrucks.

Damit die Vorteile einer 3D-Scanerstellung mit Scanwerkzeug optimal zur Geltung kommen, sollten 3D-Scanner genutzt werden, die eine ausreichende Auflösung bieten, die Textur (Farbinformation) erfassen können und die Funktion Targettracking unterstützen. Das Arbeiten mit einem leistungsstarken, offenen Modelliersystem wie Freeform ermöglicht dem Anwender eine permanente Weiterentwicklung seiner Fähigkeiten, bis hin zu einer nahezu unbegrenzten Hilfsmittelkonstruktion.

Damit die Einarbeitungszeit für das Erlernen dieser neuen Prozesse möglichst kurz ausfällt, bietet es sich an, mit detaillierten Beschreibungen der definierten Standardprozesse zu arbeiten und ggf. in den Betrieben regelmäßige Anwenderschulungen durchzuführen.

Das Finden und Fixieren der für den Patienten bzw. für die Versorgung benötigten Körperstellung kann, wie in diesem Fall beschrieben, über flexible und feststellbare Gelenkarme erfolgen. Diese lassen sich in alle Raumrichtungen bewegen und feststellen. Durch die besondere Festigkeit der Gelenkarme, kann auch mittelschweren bis starken Spasmen zuverlässig entgegengewirkt werden. Einzige Voraussetzung ist, dass sich der Spasmus lösen lässt. Hierfür wird Zeit benötigt, die man sich nehmen muss.

Über die verschiedenen Standardauflagen für die Finger, lassen sich bereits beim Scannen Anlageflächen für des späteren Hilfsmittels definieren. Bei der Positionierung der Patientenhand empfiehlt es sich zudem den Daumen über einen separaten Gelenkarme zu fassen und diesen gesondert nach den individuellen Patientenbedürfnissen zu fixieren. Sofern eine individuelle Bettung der Finger benötigt wird, bietet es sich an mit Knetsilikon zu arbeiten.

Besonderes Augenmerk bei der Fixierung des Patienten im Scanwerkzeug sollte stets auf den knöchernen Strukturen des Handgelenkes sowie der Fingergrundgelenke liegen. Diese Teilbereiche dürfen durch das Scanwerkzeug nicht verdeckt werden.

Ein 3D-Scanner orientiert sich hauptsächlich an der Geometrie des Objektes. Deshalb kann es gerade bei schmalen Körperformen zu Problemen beim 3D-Scannen kommen. Ist die zu erfassende Geometrie zu schmal, verliert der 3D-Scanner während des Scanvorgangs leichter seine Orientierung, was zu Abbrüchen oder Verschiebungen im 3D-Modell führen kann.

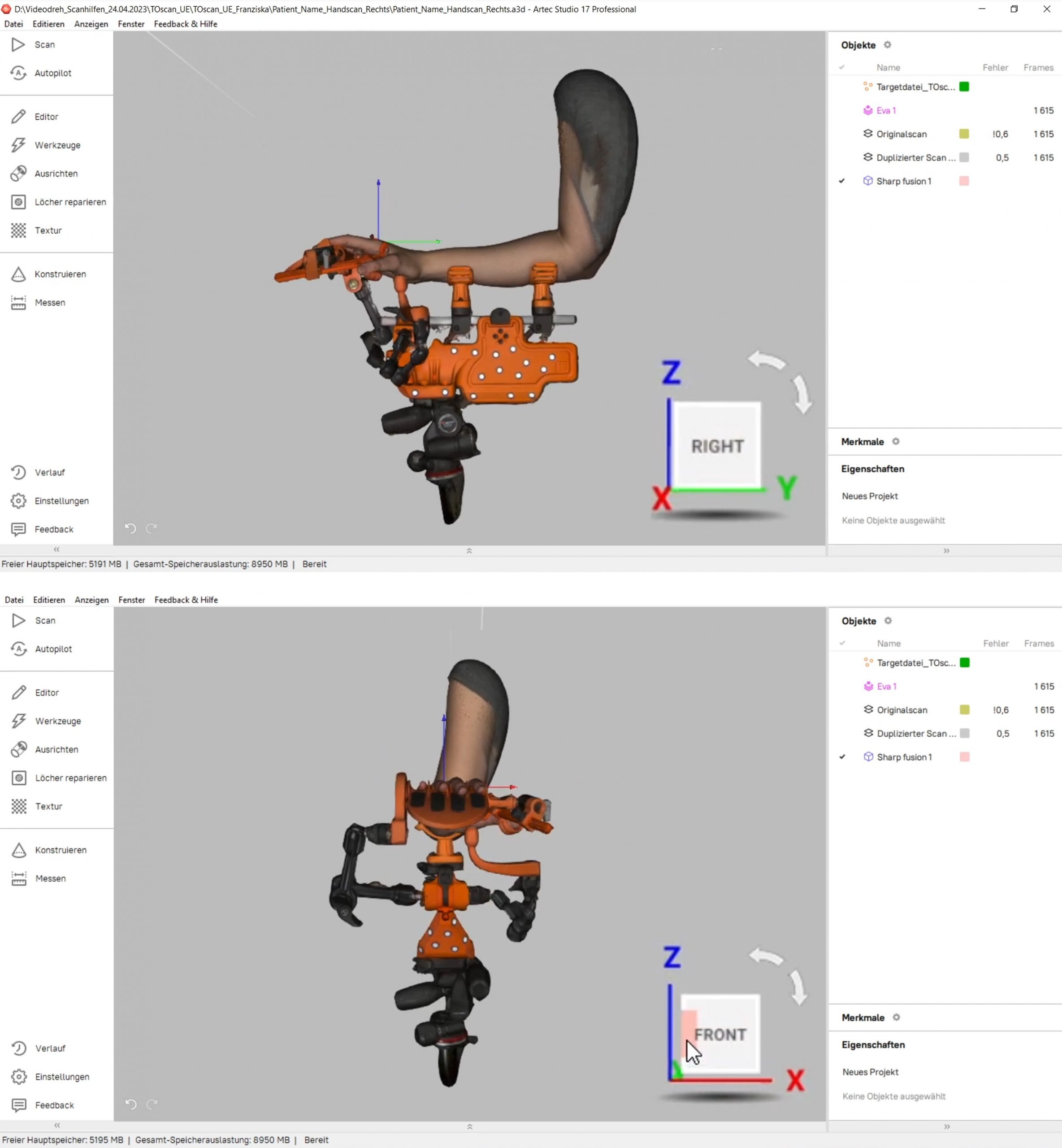

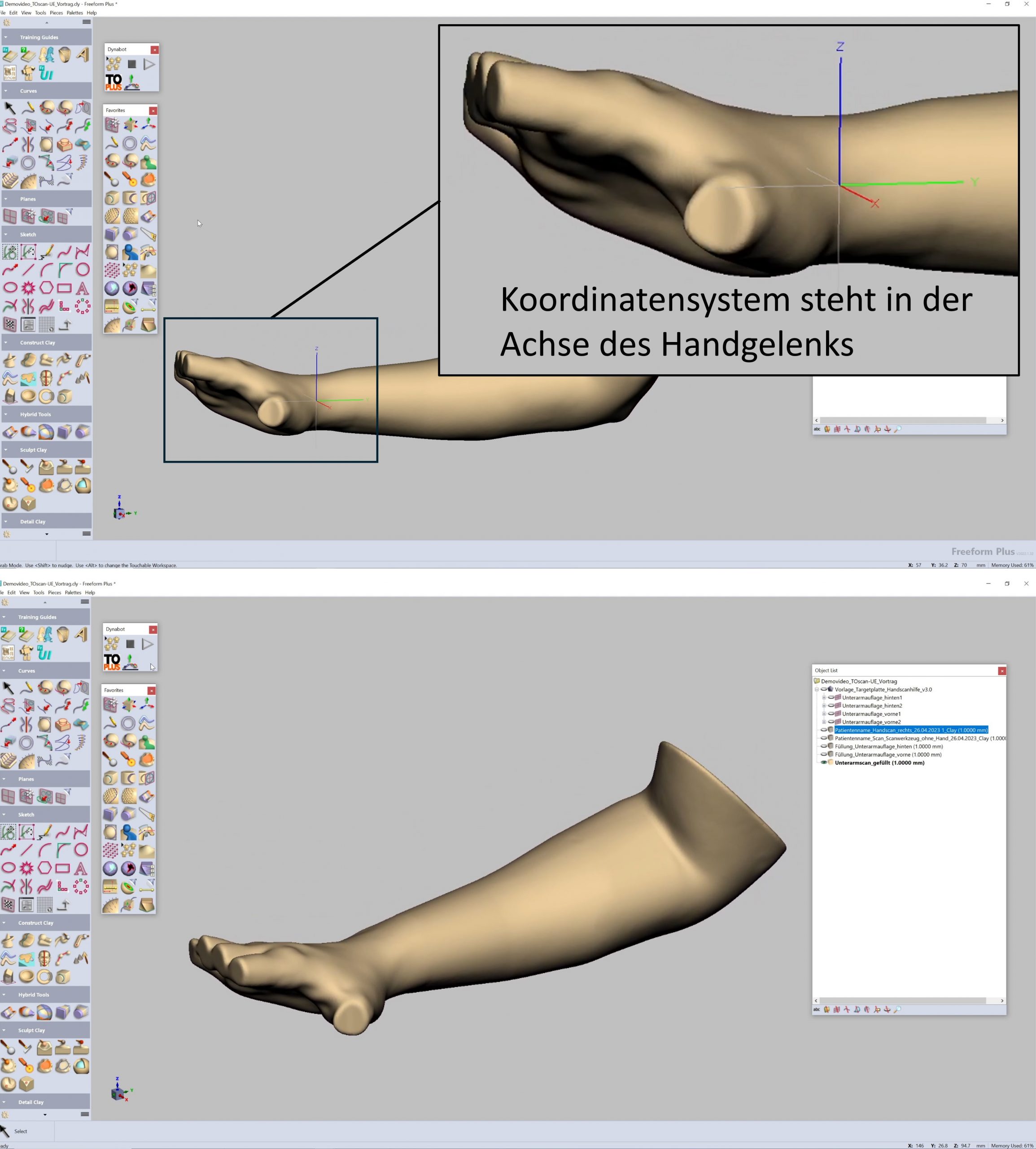

Abhilfe schafft die Verwendung von Referenzpunkten sog. Targets/Marker, welche auf die Scanhilfe aufgebracht werden. Neben der Verbesserung des Trackings kann zusätzlich über das aufgebrachte Marker-Setup eine Trackingdatei erzeugt werden, die bereits im Vorfeld die Ausrichtung des Scans im Koordinatensystem der Scansoftware und dementsprechend auch im CAD-Arbeitsraum vordefiniert. Die nachträgliche, digitale Positionierung des 3D-Scans zur anschließenden Scanmodellierung wird dadurch stark vereinfacht. Am Beispiel der oberen Extremität empfiehlt es sich das Koo.-Sys. in der Handgelenksachse zu positionieren. Die Ausnutzung der Vorausrichtung des Scans im Koordinatensystem ist besonders dann vorteilhaft, wenn bei einer anschließenden Hilfsmittelkonstruktion mit Passteilbibliotheken gearbeitet wird. Hier lassen sich bspw. Gelenkpassteile direkt in der eindeutig definierten Handgelenksachse hinterlegen und können auf diese Weise leichter positioniert werden.

Der Scanprozess kann auch im Produktvideo zum Scanwerkzeug TOscan-UE angesehen werden. Hier klicken …

Je nach Anwendungsfeld können unterschiedliche Haltevorrichtungen genutzt werden, um das Körperteil zu positionieren.

Alle für die Modellierung wichtigen Merkmale der Extremität liegen frei.

Durch Targettracking ist der Scan bereits im digitalen Raum vorausgerichtet.

Es findet eine Sichtkontrolle statt, ob alle für die Versorgung relevanten Bereiche ordentlich erfasst wurden.

Das Scanwerkzeug wurde digital vom Körperscan abgezogen und Fehlstellen durch Glätten und Füllen bereinigt.

Ggf. wurden nachträgliche Stellungskorrekturen vorgenommen.

Die Handgelenksachse liegt mittig im Koordinatensystem.

Wir zeigen den genauen Ablauf der Modellierung in Kapitel 2: Organische Modellierung

Die Funktionsweise und die Überlegungen für ein Scanwerkzeug der oberen Extremität, lassen sich nahezu identisch auf ein Werkzeug zur Erfassung des Unterschenkels und des Fußes adaptieren.

Dementsprechend bietet sich auch hier die Verwendung eines Gelenkarmes an, um den Unterschenkel in die individuelle Position zu bringen. Aufgrund der höheren Kräfte und Hebelverhältnisse wir hier ein Gelenkarm mit hydraulischer Klemmmechanik verwendet. Besteht aufgrund von Spasmen nicht die Möglichkeit die Sprunggelenkstellung direkt beim 3D-Scan zu korrigieren, sollte in der für den Patienten maximal möglichen, korrigierten Stellung gescannt werden. Die nachträgliche Finalisierung der Stellungskorrektur kann bei der angeschlossenen Scanmodellierung in Freeform vorgenommen werden. Durch ein frontales und sagittales Laserlot kann bereits beim Ausrichten des Unterschenkels die korrekte Stellung überprüft werden.

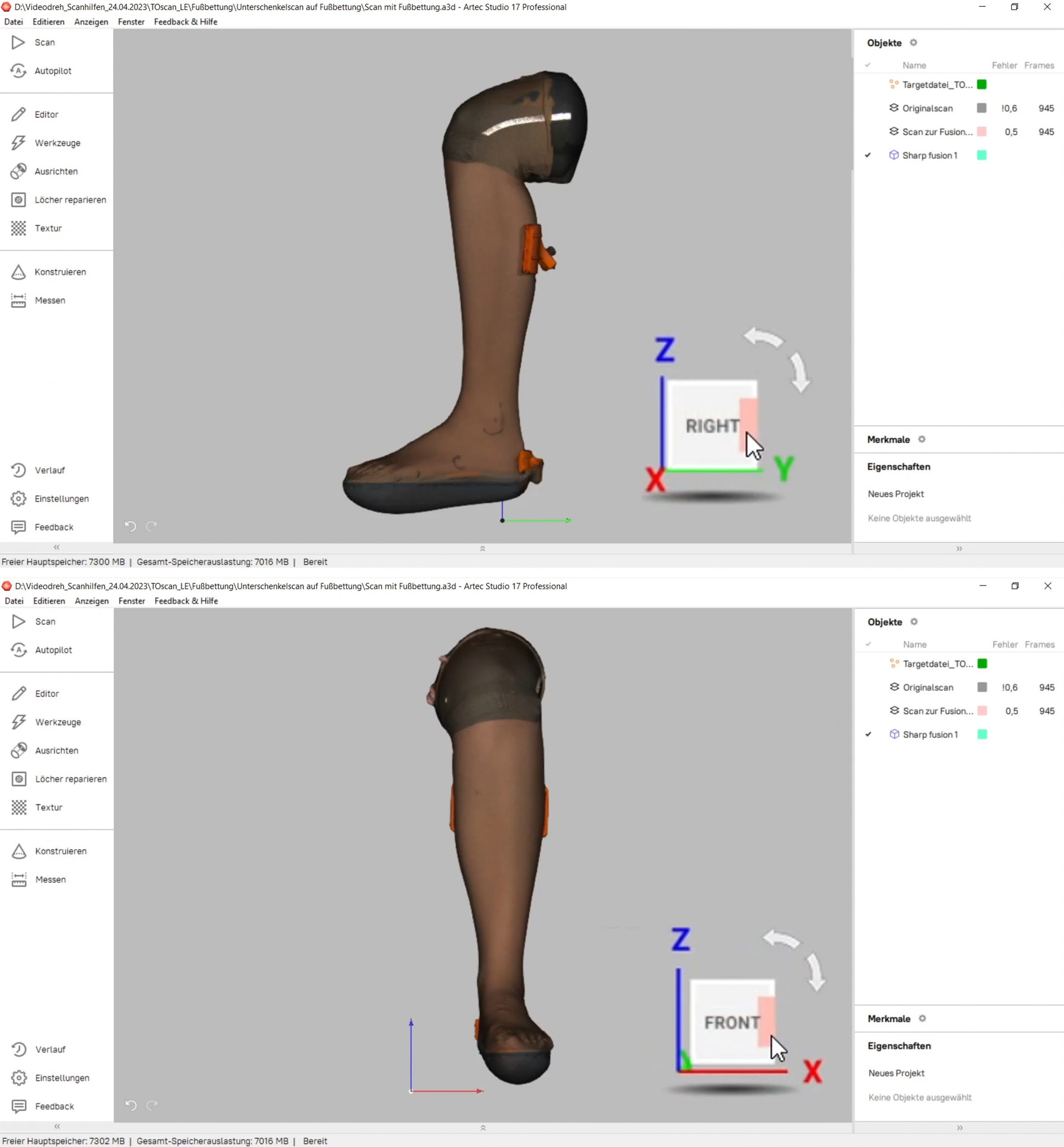

Auch beim Scannen der unteren Extremität kann durch den Einsatz von Referenzpunkten das Tracking verbessert werden. Zusätzlich erleichtert das vordefinierte Koordinatensystem die Scanmodellierung im Nachgang. Unabhängig vom Aufbau des Scanwerkzeugs empfiehlt es sich, vor allem für die Positionierung von Gelenkpassteilen und für die Erzeugung von Absatz und Spitzenhub bei der anschließenden Scanmodellierung, die Z-Achse des Koordinatensystems in das Sprunggelenk zu legen.

Grundsätzlich sind verschiedene Möglichkeiten zur Erfassung der unteren Extremität mittels 3D-Scanner nutzbar. Nachfolgend sind drei Möglichkeiten beschrieben mit denen gute Ergebnisse erzielt werden können.

Der Scanprozess mit der Nutzung von Glasplatte und Spiegel, kann im Produktvideo zum Scanwerkzeug TOscan-LE angesehen werden. Hier klicken …

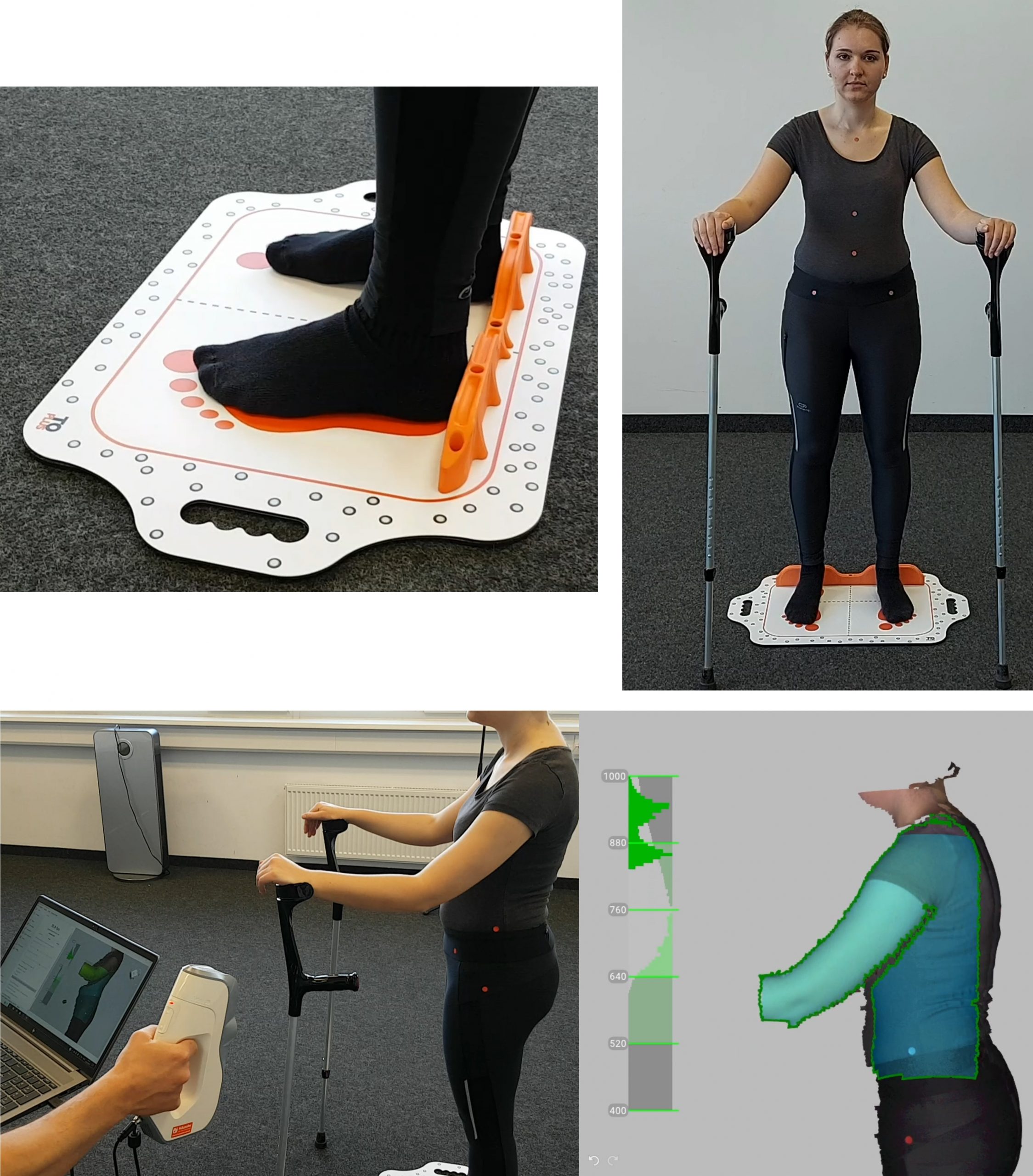

Empfehlenswert wenn der nackte Fuß samt Fußgewölbe digital erfasst werden soll.

Durch die Nutzung eines Spiegels kann in nur einem Scanvorgang sowohl der Unterschenkel als auch die Sohle gescannt und ein zusammenhängendes Volumenmodell erzeugt werden.

Der Scanprozess mit der Nutzung von Trittschaum, kann im Produktvideo zum Scanwerkzeug TOscan-LE angesehen werden. Hier klicken …

Zur Abformung der Sohle samt Fußgewölbe kann auch klassischer Trittschaum verwendet werden.

Insgesamt müssen bei dieser Variante zwei 3D-Scans durchgeführt werden.

Der erste Scan wird erstellt, während der Patient noch im Trittschaum steht. Für den zweiten Scan wird nur der Fußabdruck im Trittschaum digital erfasst. Die zwei Modelle werden anschließend bei der Scanaufbereitung voneinander abgezogen.

Der Scanprozess mit der Nutzung von vorbereiteten Fußbettungen kann im Produktvideo zum Scanwerkzeug TOscan-LE angesehen werden. Hier klicken …

Erfahrungsgemäß bietet es viele Vorteile, mit vorbereiteter Fußbettung zu arbeiten.

Diese kann vor dem Scanprozess unter dem Fuß des Patienten positioniert und ggf. mit einem Strumpf fixiert werden.

Anschließend wird das Patientenbein mit Hilfe des Scanwerkzeugs positioniert und ein 3D-scan erstellt.

Dadurch entfällt die separate Modellierung des Fußbetts bei der anschließenden Scanaufbereitung (z.B. mit der Software Freeform).

Die vorbereitete Fußbettung kann später in die Orthese eingeklebt werden.

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die Fußbettung ihrerseits zu scannen und im Anschluss vom Körperscan abzuziehen. Auf diese Weise gelingt eine schnelle und zuverlässige Modellierung der Sohle.

Durch Anzeichnungen lassen sich markante Stellen am Unterschenkel leichter interpretieren.

Durch Targettracking ist der Scan bereits von sagittal und frontal im digitalen Raum ausgerichtet.

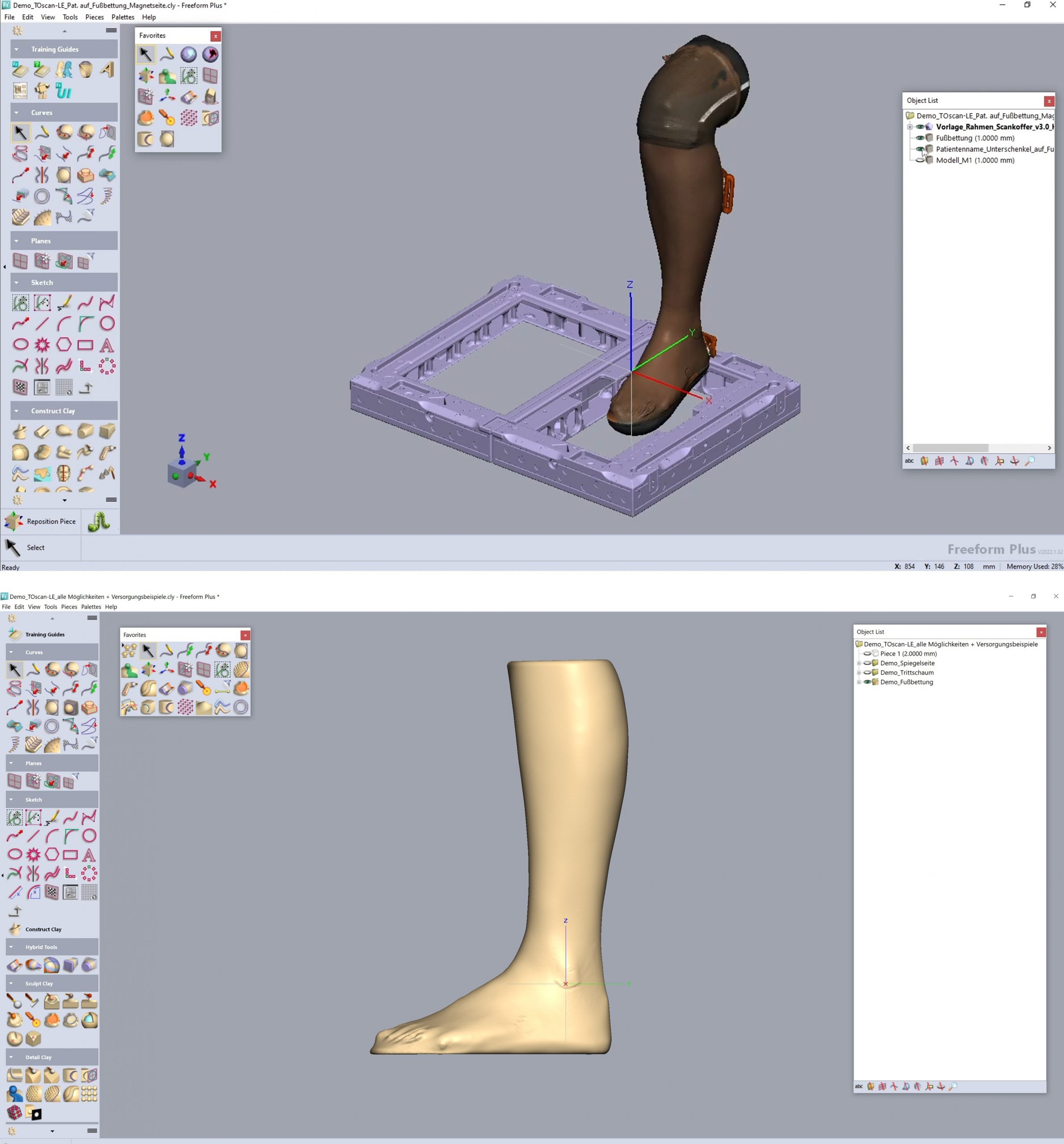

Oben: In Geomagic® Freeform® importierter Unterschenkelscan.

Unten: Final modellierter Körperscan. Das OSG befindet sich im 0-Punkt des Koordinatensystems.

Wir zeigen den genauen Ablauf der Modellierung in Kapitel 2: Organische Modellierung

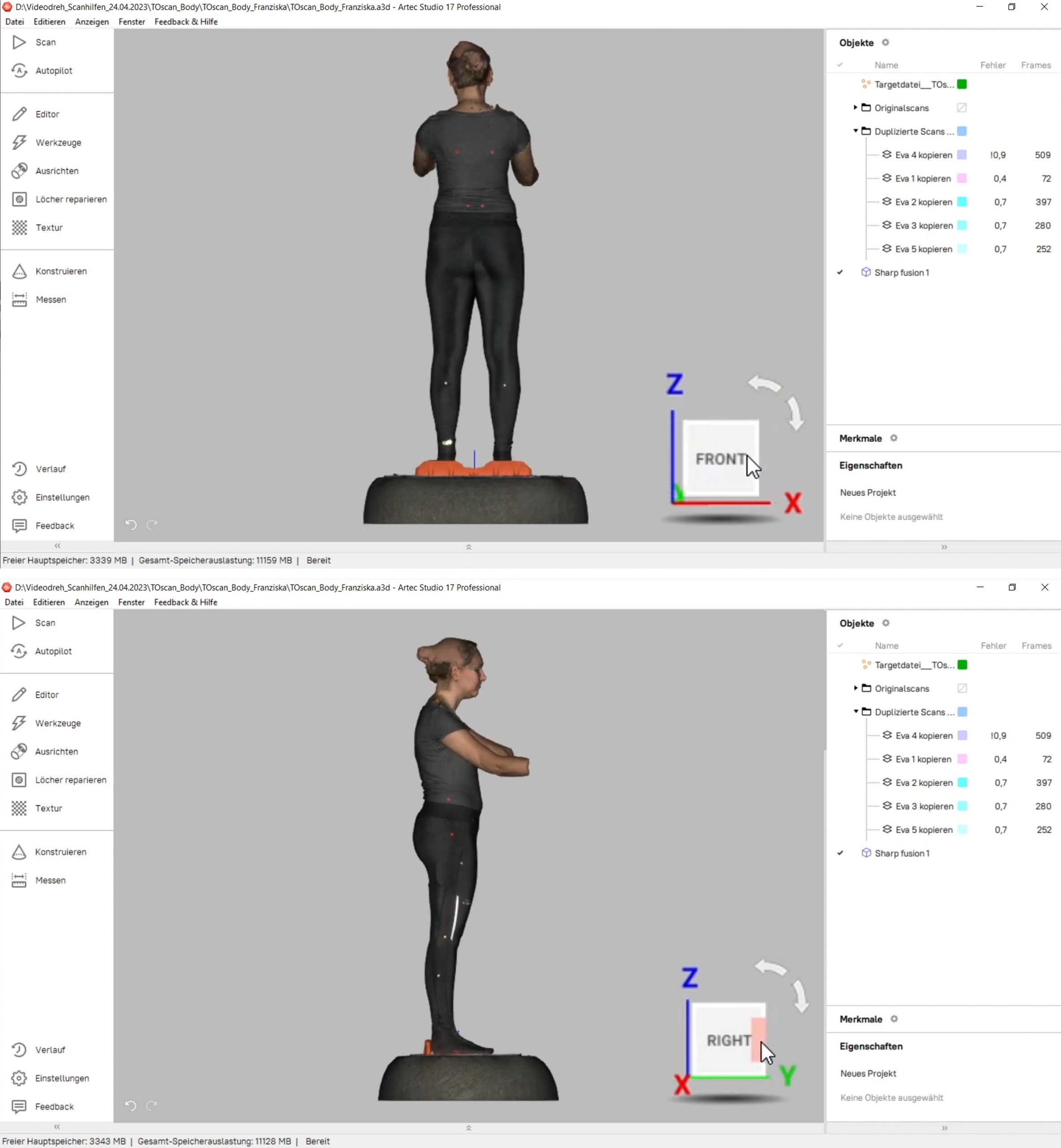

Im Besonderen bei Skoliosepatienten bietet es sich an, den Rumpf in bereits korrigierter Position mit Hilfe eines 3D-Scanners zu erfassen. Ein entsprechendes System hat die Fa. Pohlig GmbH mit Ihrem SimBrace®-Verfahren bereits vorgestellt und erfolgreich in Anwendung.

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, den Körper bewusst in Fehlstellung zu erfassen und im Anschluss mit Bibliotheksmodellen zu arbeiten. Die Überlagerung der Bibliotheksform mit dem unkorrigierten Körperscan (Bspw. in Freeform) ermöglicht die nachträgliche Interpretation der Zweckform in Durchsicht.

Ist der Rumpfscan bereits im Vorfeld durch ein definiertes Targetsetup und somit auch durch ein definiertes Koordinatensystem immer parallel zur Bodenebene ausgerichtet, lassen sich versorgungsrelevante Informationen wie bspw. die Rotation des Beckens oder Schulterschiefstände stets mit Bezug zur Bodenebene interpretieren.

Dies ist im Vergleich zur konventionellen Abformung mittels Gipstechnik ein entscheidender Vorteil. Die Positionierung des Patienten auf dem Werkzeug kann durch die Verwendung eines Fersenanschlags erleichtert werden.

Um die Arme aus dem Scanbereich herauszuhalten, können Unterarmgehstützen verwendet werden.

Der Scanprozess mit dem Scanwerkzeug TOscan-Body kann auch im Produktvideo angesehen werden. Hier klicken …

Durch Unterarmgehstützen wird verhindert, dass die Arme wichtige Bereiche des Rumpfes beim Scannen verdecken.

Der Körperscan ist durch das Targettracking automatisch parallel zur Bodenebene ausgerichtet.

Durch den bereits bei Scanerstellung gespeicherten Bezug zur Bodenebene bleiben versorgungsrelevante Informationen stets interpretierbar.

Wir zeigen den genauen Ablauf der Modellierung in Kapitel 2: Organische Modellierung

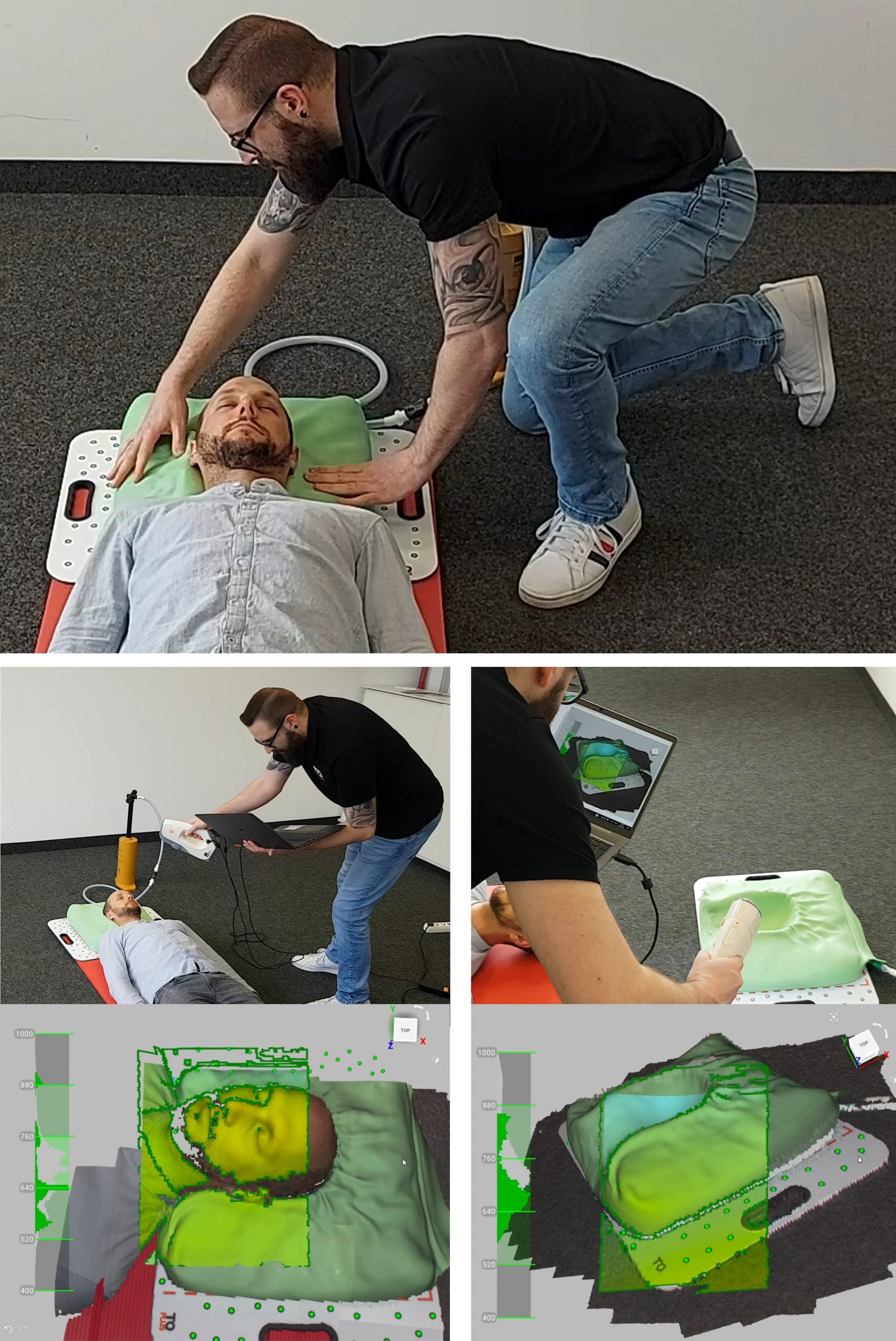

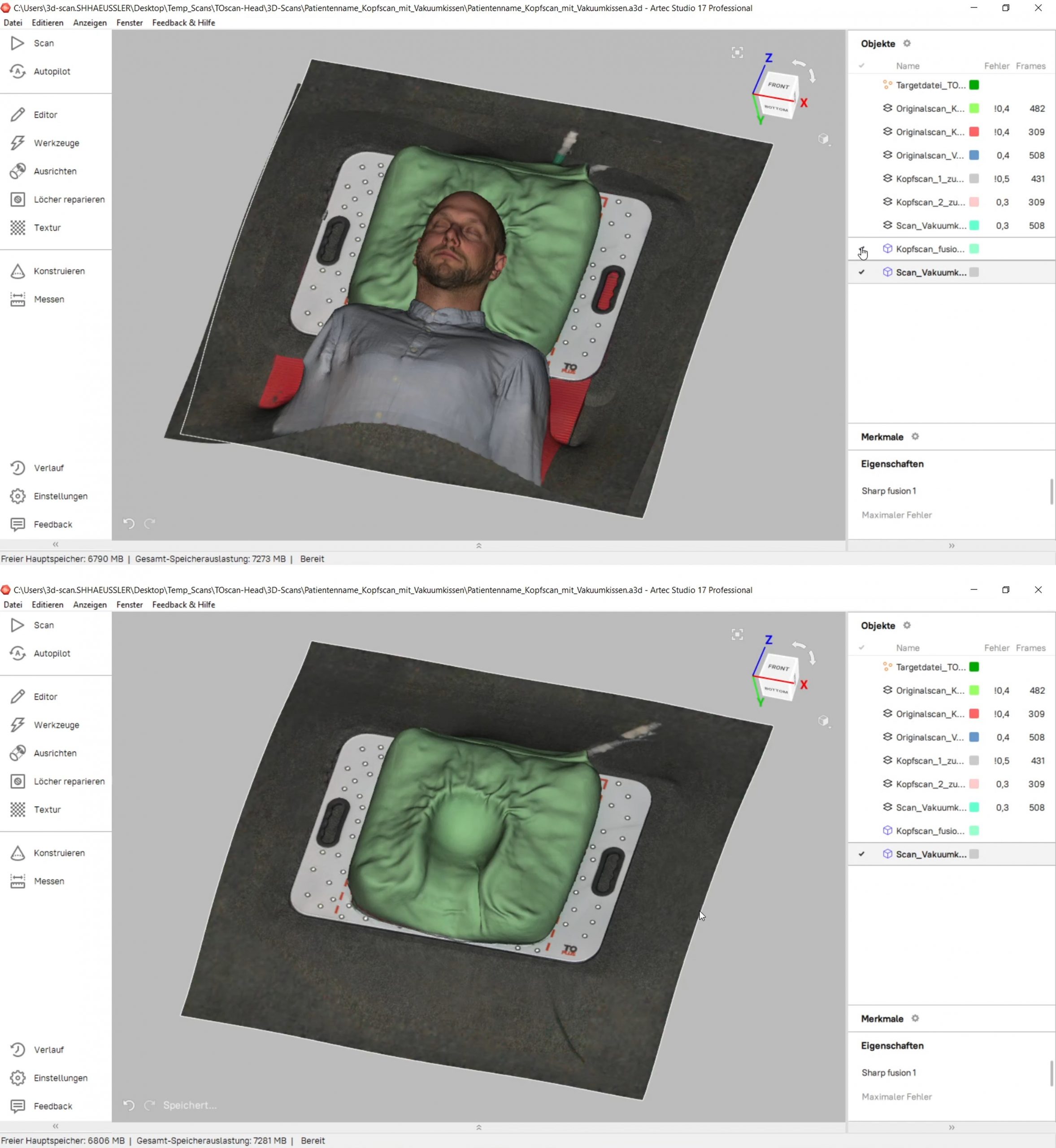

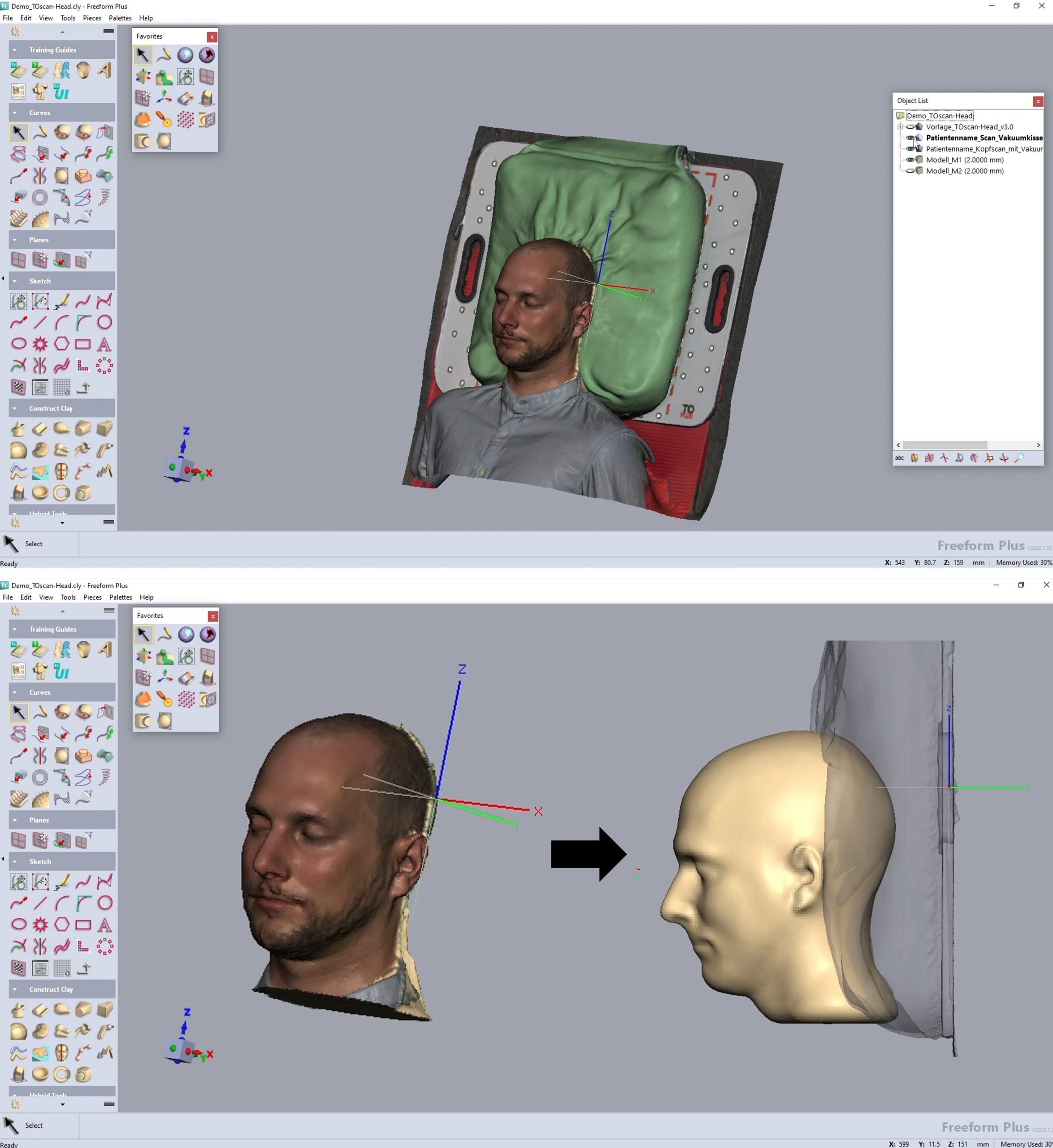

Aufgrund des beengten Raums am Patientenbett und der begrenzten Verfügbarkeit von Hilfspersonen, kann die Erstellung eines 3D-Kopfscans besonders im Bereich des intensivmedizinischen Klinikumfelds eine große Herausforderung darstellen.

Beispielhaft für den oben genannten Einsatzbereich besteht das hier gezeigte Scanwerkzeug aus einer Platte, die mit einem Targetsetup ausgerüstet ist.

Über das Vakuumkissen wird der Kopf des Patienten gebettet und gleichzeitig der Hinterkopf abgeformt. Identisch wie bei der Nutzung von Trittschaum zur Abformung der Fußsohle, werden auch bei der Kopfscanerstellung insgesamt zwei Scanvorgänge durchgeführt.

Beim ersten Scan wird der Patientenkopf fixiert im Vakuumkissen erfasst.

Für den zweiten Vorgang wird der Kopf des Patienten aus dem Vakuumkissen gehoben und nur das Kissen, samt Platte, gescannt. Durch die definierte Stellung der 3D-Scans im Raum, welche über das verwendete Targetsetup realisiert wird, ist auch bei diesem Vorgehen sichergestellt, dass beide 3D-Scans perfekt überlagern.

In der anschließenden Scanmodellierung wird der Scan des Vakuumkissens digital vom Patientenscan entfernt und die entstehenden Ränder geglättet.

Der Scanprozess mit dem Scanwerkzeug TOscan-Head kann auch im Produktvideo angesehen werden. Hier klicken …

Jeweils der Patientenkopf (gelagert im Kissen), als auch der Hinterkopfabdruck werden 3D-gescannt.

Durch Targettracking sind beide 3D-Scans exakt zueinander ausgerichtet.

Wir zeigen den genauen Ablauf der Modellierung in Kapitel 2: Organische Modellierung

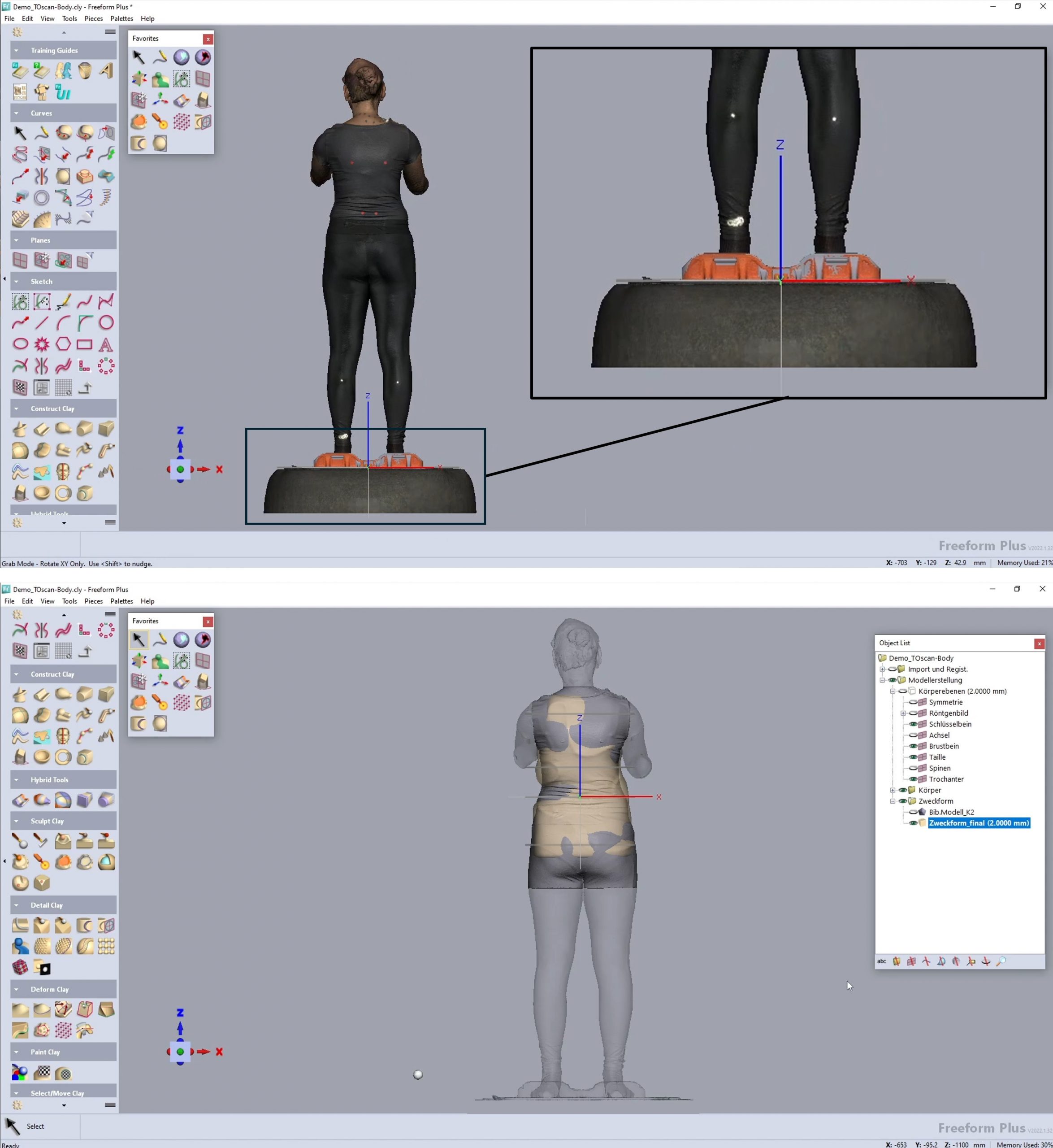

Wenn ein Bibliotheksmodell skaliert werden kann, ist das für den Gesamtprozess eine gute Sache.

Das Arbeiten mit vorbereiteten Modellen hat einige entscheidende Vorteile gegenüber der Körpermodellerstellung auf der Grundlage eines 3D-Scans.

Innerhalb der Software Geomagic® Freeform stehen allerdings keine vorbereiteten Körpermodelle zur Verfügung, deshalb müssen entsprechende Vorlagen selbst erstellt und hinterlegt werden.

Auch das Skalieren der Bibliotheksmodelle muss im Vorfeld geplant und ein spezifisches Template erstellt werden, das im Anschluss verwendet werden kann.

Es bedarf also einiger Vorbereitung in Freeform, um mit Modellskalierungen arbeiten zu können. Die nötigen Schritte werden im folgenden beschrieben.

Bevor Bibliotheksmodelle genutzt werden können, müssen sie in der Software Freeform erstellt und am besten in eigenen Projektvorlagen hinterlegt werden.

Es bietet sich an, hierfür z.B. gute Gipsmodelle einer entsprechenden Versorgung einzuscannen und den Datensatz mit Freeform aufzuarbeiten. Die dafür nötigen Freeform-Werkzeuge werden Sie in Kapitel 2 „Modellieren“ kennenlernen.

Wir werden zur Verdeutlichung der Herangehensweise das Beispiel Rumpforthese wählen.

Angenommen die letzte Skolioseversorgung mit einem nach King-2 klassifizierten Modell ist gut gelungen, dann nutzen wir die Gelegenheit und erstellen einen 3D-Scan des Gipsmodells.

Der 3D-Scan wird anschließend in Freeform importiert und in erster Linie geglättet. Wir erstellen nun nach und nach eine Freeform-Vorlage, um das Modell zu einem Bibliotheksmodell zu machen, das später über individuelle Maße des nächsten Patienten skaliert werden kann.

Das Gipsmodell muss an einer definierten Position in Freeform ausgerichtet und vorplatziert werden.

Bei Extremitäten bietet es sich an, eine Gelenkachse mit dem globalen Koordinatensystem von Freeform zu überlagern. Bei unserem Rumpfmodell orientieren wir uns an der Taille und richten den geglätteten 3D-Scan des Gipses entsprechend aus.

Anschließend muss der Körper in Ebenen unterteilt werden. Dafür können die Standardunterteilungen aus dem Rumpf-Maßblatt herangezogen werden. Wir werden diese Ebenen auch für die spätere Skalierung der Zweckform heranziehen und als Orientierung am Modell nutzen.

Das Modell kann nun abschließend bearbeitet und beispielsweise Randverläufe oder Fensterungen integriert werden.

Im letzten Schritt sollte das Modell in das Datenformat Mesh umgewandelt werden. Für die Skalierung der Zweckform eignet sich dieses Format in Freeform am besten.

Die Zweckform hat nun alle Eigenschaften, die für die Anlage einer Skalierungsroutine benötigt werden.

Dieses Freeform-Projekt kann als Vorlage dienen und sollte an einem zentralen Ort, am besten schreibgeschützt gespeichert werden.

Die Software Freeform bietet leistungsstarke Werkzeug für die Skalierung eines beliebigen Modells. Dafür stehen dem Anwender in erster Linie zwei Wege zur Verfügung.

Eine sehr schnelle Skalierung über das gesamte Modell entlang der Hauptachsen X, Y und Z gelingt über das Werkzeug „Scale Model“.

Die Funktion verbirgt sich hinter der Hauptrubrik Tools – Piece Properties – Scale

Das Vorgehen funktioniert zuverlässig, hat aber einen entscheidenden Nachteil.

Das Modell kann nur über seine gesamten Längen (Höhe, Tiefe, Breite) prozentual skaliert werden. Das gezielte Verändern eines Wertes in einer bestimmten Höhe ist hier nicht möglich.

Gerade bei der Skalierung von Rumpfmodellen ist es aber nötig, dass auf Höhe der erstellten Ebenen skaliert werden kann. Auf diese Weise könnten die Körpermaße aus dem Maßblatt auch direkt für die Anpassung der Zweckform herangezogen werden.

Um das zu bewerkstelligen, bietet Freeform die Möglichkeit eine eigene Skalierungsroutine in Form eines Templates zu erstellen und anschließend auf das Modell anzuwenden. Das entsprechende Werkzeug heißt „Template Deform“ und wird im Folgenden vorgestellt.

Ein Template ist nichts weiter als eine Vorlage.

Die Skalierung unseres Modells soll immer auf dieselbe Weise geschehen, also einem definierten Standard folgen.

Damit wir dieses Standardverfahren nicht jedes Mal aufs Neue herleiten müssen, erstellen wir uns eine Skalierungsroutine als Vorlage; Unser Skalierungs-Template.

Hierfür verwenden wir das Freeform-Werkzeug „Template Deform“.

Das Werkzeug „Template Deform“ befindet sich in Freeform unter den Mesh Tools.

Hier können bereits vorbereitete Templates geöffnet oder auch erneut bearbeitet werden.

Für die Erstellung eines komplett neuen Templates, muss unser Bibliotheksmodell über den Reiter „Setup Slices“, entlang seiner Z-Achse in Schnitte zerlegt werden.

Wir wählen bei unserem Rumpfmodell 100 Schnitte aus und erstellen über Schaltfläche „New“ ein neues Template.

Wir nennen das Template passend „Template_Scale-K2“ und bestätigen die Eingabe. Im Anschluss öffnet sich ein Fenster, über das wir den Bereich, die Grenzen und die Art und Weise der geplanten Skalierung festlegen können.

Als ersten Wert, wollen wir bspw. den Taillenumfang anpassbar machen und nehmen dafür folgende Einstellungen vor.

Über die Schaltfläche „Add New“ können die Einstellungen übernommen werden. Wir vergeben für diesen Skalierungspunkt noch einen Namen „Taillenumfang“ und nehme uns danach den nächsten vor.

Auf diese Weise kann das Template Schritt für Schritt aufgebaut und die Eigenschaften der Skalierung festgelegt werden.

Beispielhaft erstellen wir nun einen weiteren Skalierungspunkt für den Umfang auf Höhe des Trochanters.

Wir nennen den Skalierungspunkt Trochanter-Umfang und setzen das Target auf die Trochanterebene des Modells.

Das Upper Limit wird auf die Taillenebenen platziert und wir entfernen den Haken vor dem Lower Limit.

Dadurch verändern wir die vorangegangene Skalierung des Taillenumfangs nicht über die Skalierung des Umfangs auf Höhe des Trochanters und ermöglichen es dem Modell, sich über sein Lower Limit hinaus zu verändern (Haken vor Lower Limit wurde ja entfernt).

Über die Schaltfläche „Save“ kann das einfache Template zur Skalierung der beiden Umfänge Taille und Trochanter gespeichert werden. Es handelt sich dabei um eine einfache Textdatei, die im gleichen Ordner abgelegt wird, in dem sich auch die Freeform-Projektdatei befindet.

Es sollte darauf geachtet werden, dass sowohl das vorbereitete Bibliotheksmodell als Freeform-Vorlage, sowie die Textdatei unseres Skalierungstemplates im gleichen Ordner abgelegt werden.

Für die Ausführung der Skalierungsroutine über das eben erstellte Template, nutzen wir erneut das Werkzeug „Template Deform“ und öffnen über die Schaltfläche „Open“ unser Template „Template_Scale-K2“.

Da wir nach wie vor in der Vorlagendatei des Bibliotheksmodells arbeiten, kann unser Bibliotheksmodell nun über das Template skaliert werden.

Wichtig: Bibliotheksmodell und Template gehören zusammen. Das Template kann nur auf diesem Modell ordentlich angewendet werden.

Mit dem Werkzeug „Template Scale“ können auf diese Weise sehr komplexe und aufeinander aufbauende Skalierungroutinen entworfen werden, die es dem Techniker erlauben, sich sehr genau einer individuellen Form anzunähern.

Das Ergebnis der Skalierung wird in den meisten Fällen nicht perfekt sein und muss meist nachmodelliert werden. Die Geschwindigkeit, mit der damit allerdings ein erster, ganz gut passender Modellstand erreicht werden kann ist ohne Beispiel.

Wichtig ist das Vorhandensein guter Freeform-Vorlagen sowie der dazugehörigen Templates für die Skalierung der Bibliotheksmodelle.

Die MDR ist die wichtigste Verordnung auf europäischer Ebene, welche die Anforderungen an die Sicherheit und Leistungsfähigkeit von Medizinprodukten regelt. Die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben der MDR im eigenen Betrieb kann dabei für Hersteller von Medizinprodukten oft erschlagend wirken.

Mit diesem Seminar möchten wir die wichtigsten MDR-Inhalte, die für die Technische Orthopädie relevant sind, in aufgearbeiteter Form praxisnah vermitteln.

Wir haben Wert darauf gelegt, dass die Schwerpunktthemen des Seminars wählbar sind. So erhalten Sie maximale Flexibilität und können sich zielgerichtet zu den einzelnen Themen der MDR weiterbilden.

Prof. Dr. Felix Capanni lehrt die Themen Produktentwicklung, Konformitätsbewertung von Medizinprodukten und Biomechanik an der Fakultät Medizintechnik der Technischen Hochschule Ulm (THU). Außerdem leitet er die Forschungsgruppe Biomechatronics, sowie das Steinbeis-Transferzentrum für Implantatentwicklung, Testung und Zulassung. Er verfügt über 25 Jahre Erfahrung im Bereich der Entwicklung medizintechnischer Produkte (Implantate für die Orthopädie und Unfallchirurgie, Med. Instrumente, Orthopädische Hilfsmittel) und hat fundierte Kenntnisse in der Technischen Dokumentation von Medizinprodukten gemäß Medizinprodukteverordnung MDR (EU) 2017/745.

Die genauen Seminarinformationen folgen in Kürze.

In diesem Seminar gehen wir spezifisch auf die rechtlichen Anforderungen ein die für Sie als Sonderanfertiger von orthopädietechnischen Hilfsmitteln, insbesondere bei der Nutzung digitaler Fertigungstechnologien relevant sind.

Prof. Dr. Boris Handorn ist Rechtsanwalt und Gründungspartner der Produktkanzlei mit Büros in Augsburg und Berlin und leitet dort die Sektorgruppe Life Sciences. Er ist spezialisiert auf alle Fragen des Medizinprodukterechts, der Produkthaftung sowie auf das Recht der medizinischen Forschung. Prof. Dr. Handorn ist zugleich Honorarprofessor für Arzneimittel- und Medizinprodukterecht an der Ludwig-Maximilians-Universität München sowie stellvertretender Sprecher des Fachausschusses Regulatory Affairs, Deutsche Gesellschaft für Biomedizinische Technik (DGBMT) im VDE.